隙響

香港畫廊Ora-Ora非常榮幸地宣佈,將邀請藝術家蕭旭舉辦全新個展「隙響」,展示藝術家近期於北京創作的七件新作。在新冠肺炎疫情期間,一些生活插曲促使藝術家對「時間」有了全新的認識。正如展覽題目「隙響」——「隙」指時間的縫隙,即存在於時間河流中不同個體、不同類型時間之中的間隙,而這種間隙可以是靈光閃現的剎那,也可以是無可奈何的悲傷時刻;「響」則是聲響,它可以是主動或被動的表達,也可以是個體在時間間隙中所產生的主見、認知、與感知。

「時間」作為一個可替代的概念,同時也是「光」的延伸。而「光」是可編織的,因為它的一個顯著特徵,就是以秩序或可控制的節奏流動。通過這種方式,我們可以恢復近年來失去的平衡和規律,重新建立我們對時間支配的統治權。

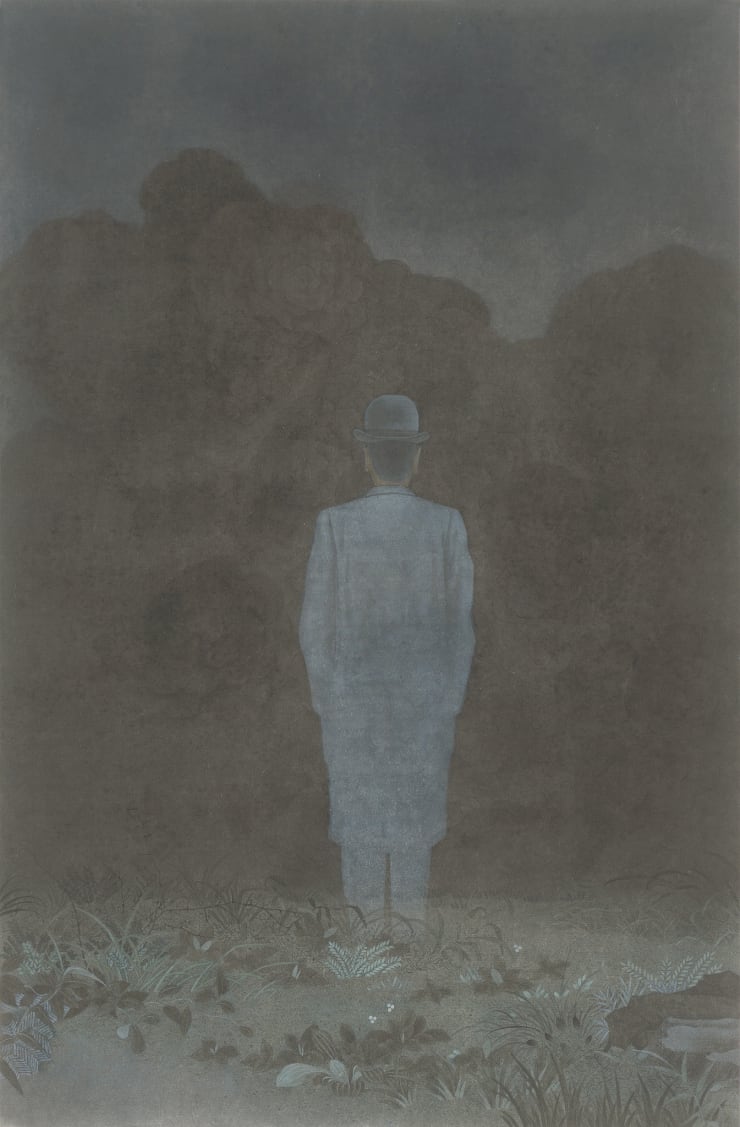

藝術家認為「時間」像是一種短暫但可測量的潮汐。在審視過去、現在和未來之光時,他意識到時間會隨環境的而變慢或變快。他用幽默化和超現實主義的畫面來呈現他的理解,不禁讓人想起清代詩人龔自珍在《乙亥雜詩》中的詩句:「一川星斗爛無數,長天一月墜林梢。」月亮對地球的照射成為了一種例證和隱喻,象徵著常態的中止以及藝術家對超現實主義和可悲謬誤的擁抱。

用Ora-Ora首席執行官和聯合創始人梁徐錦熹博士的話來說:「蕭旭是一位對中國傳統工藝充滿敬畏之心的藝術家,他的繪畫作品在主題和內容上都具有鮮明的時代性。當我們走出新冠肺炎疫情的陰影時,『隙響』便是最具話題性的展覽。這是一個立足於自我認識和人性基礎之上,進而探索黑暗和陰影世界的展覽。」